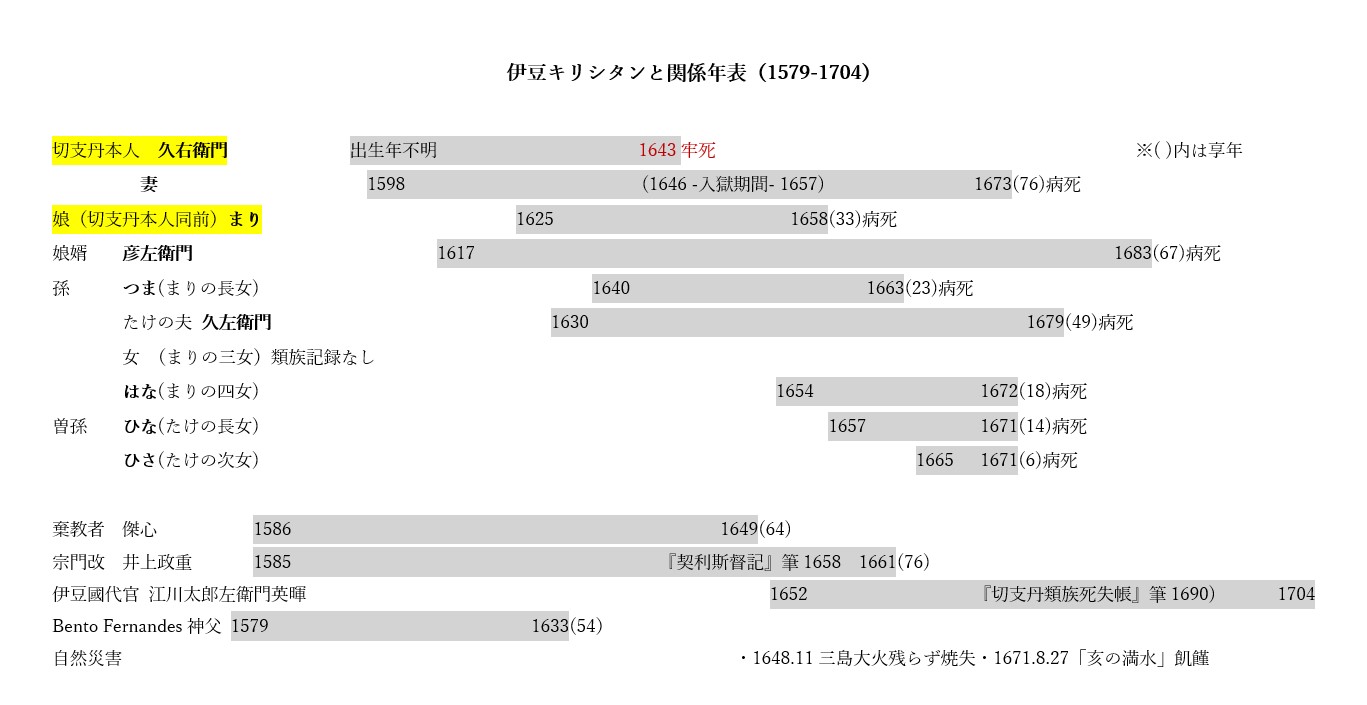

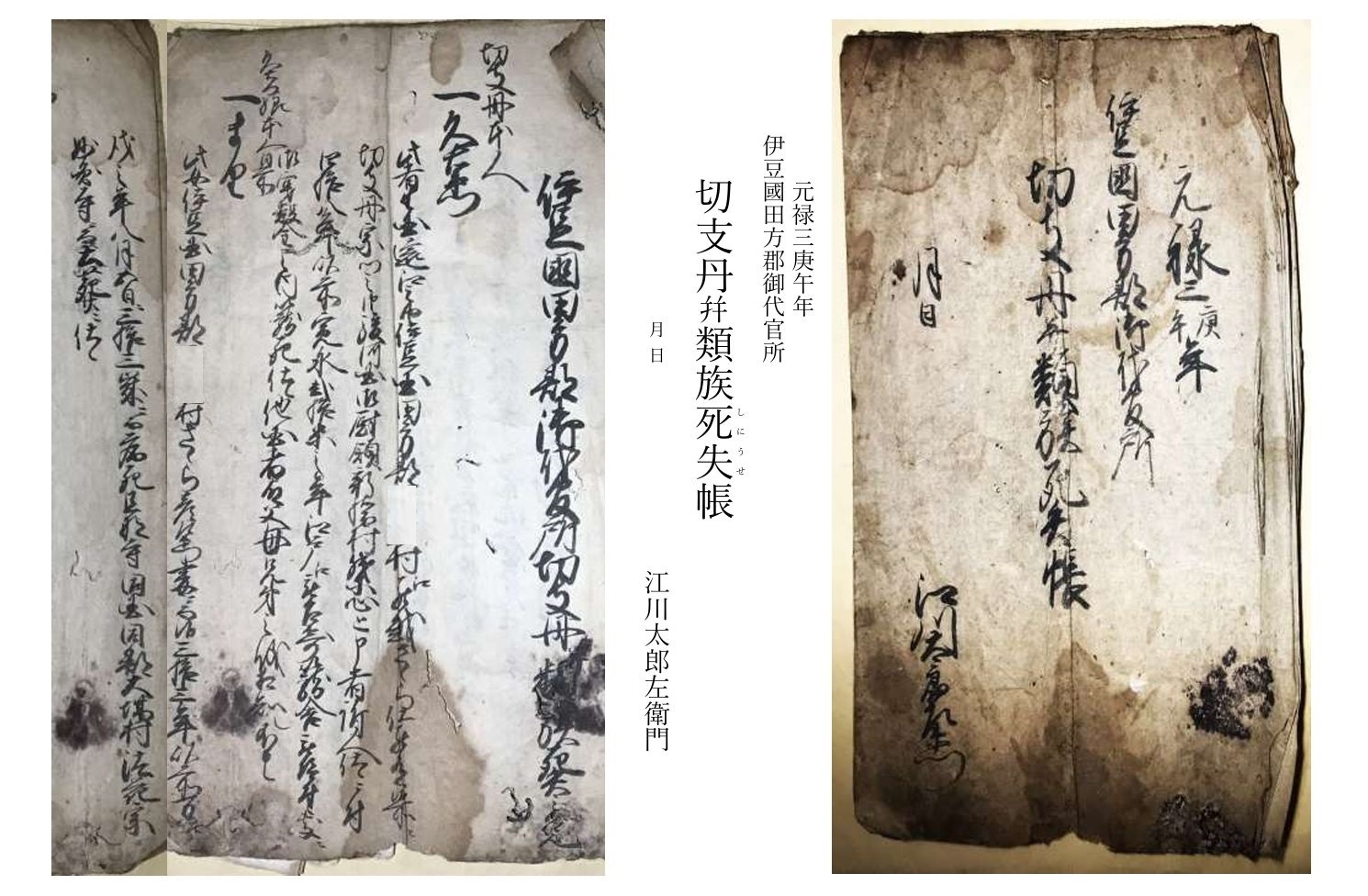

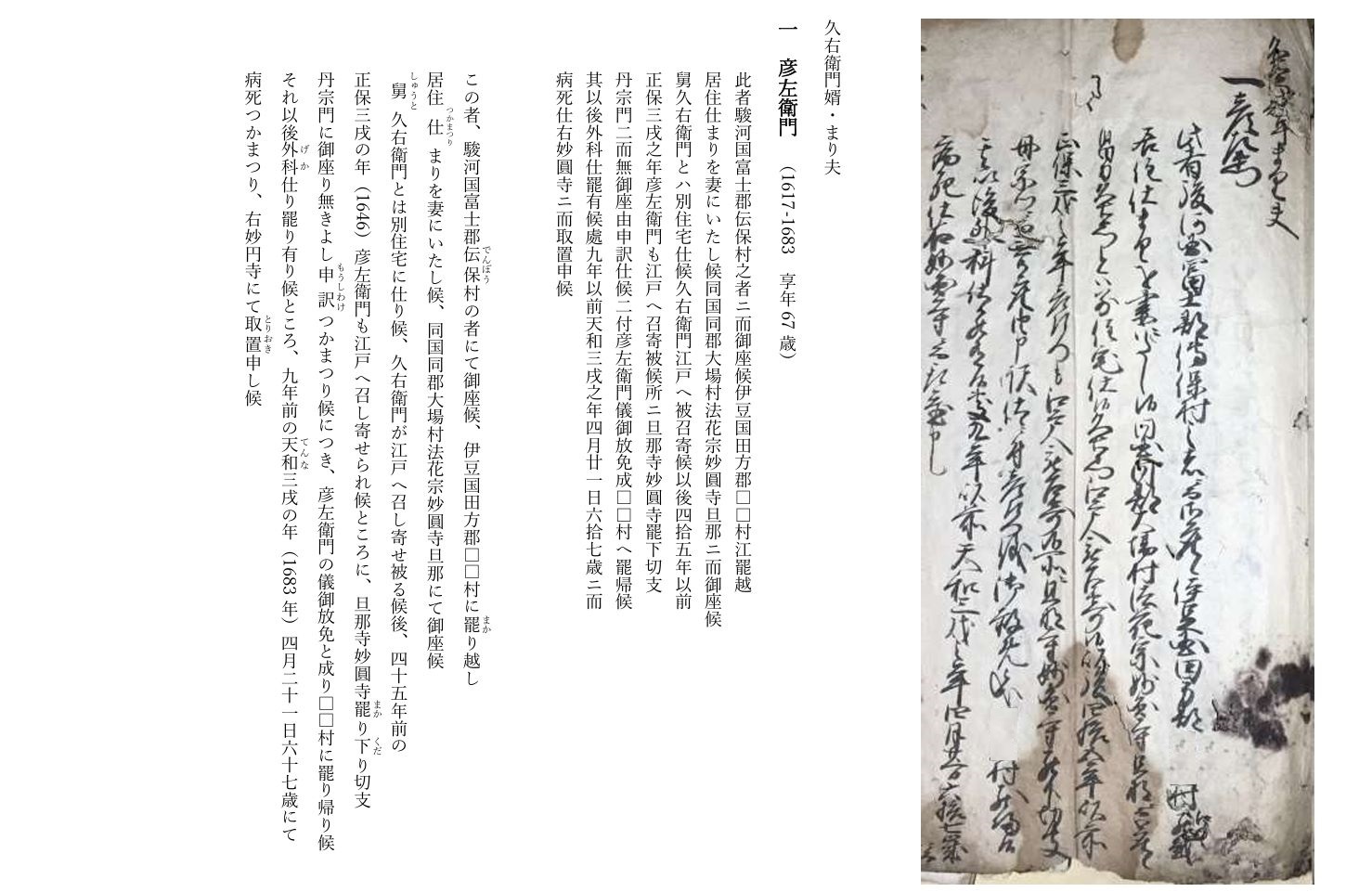

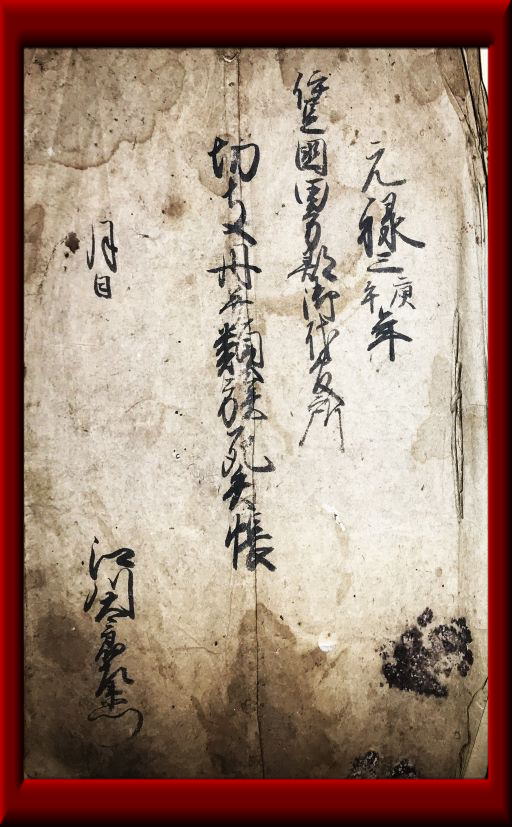

切支丹類族死失帳

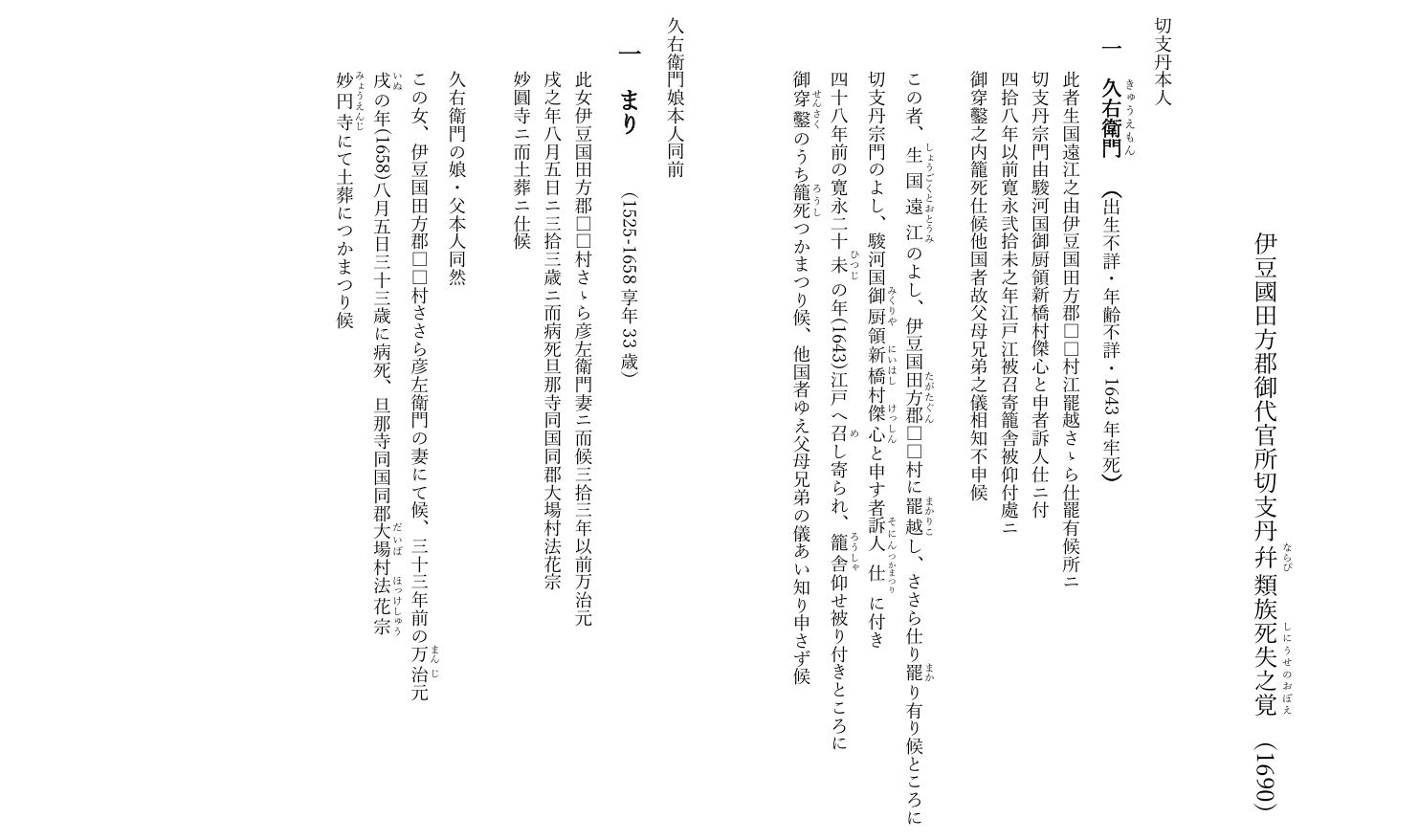

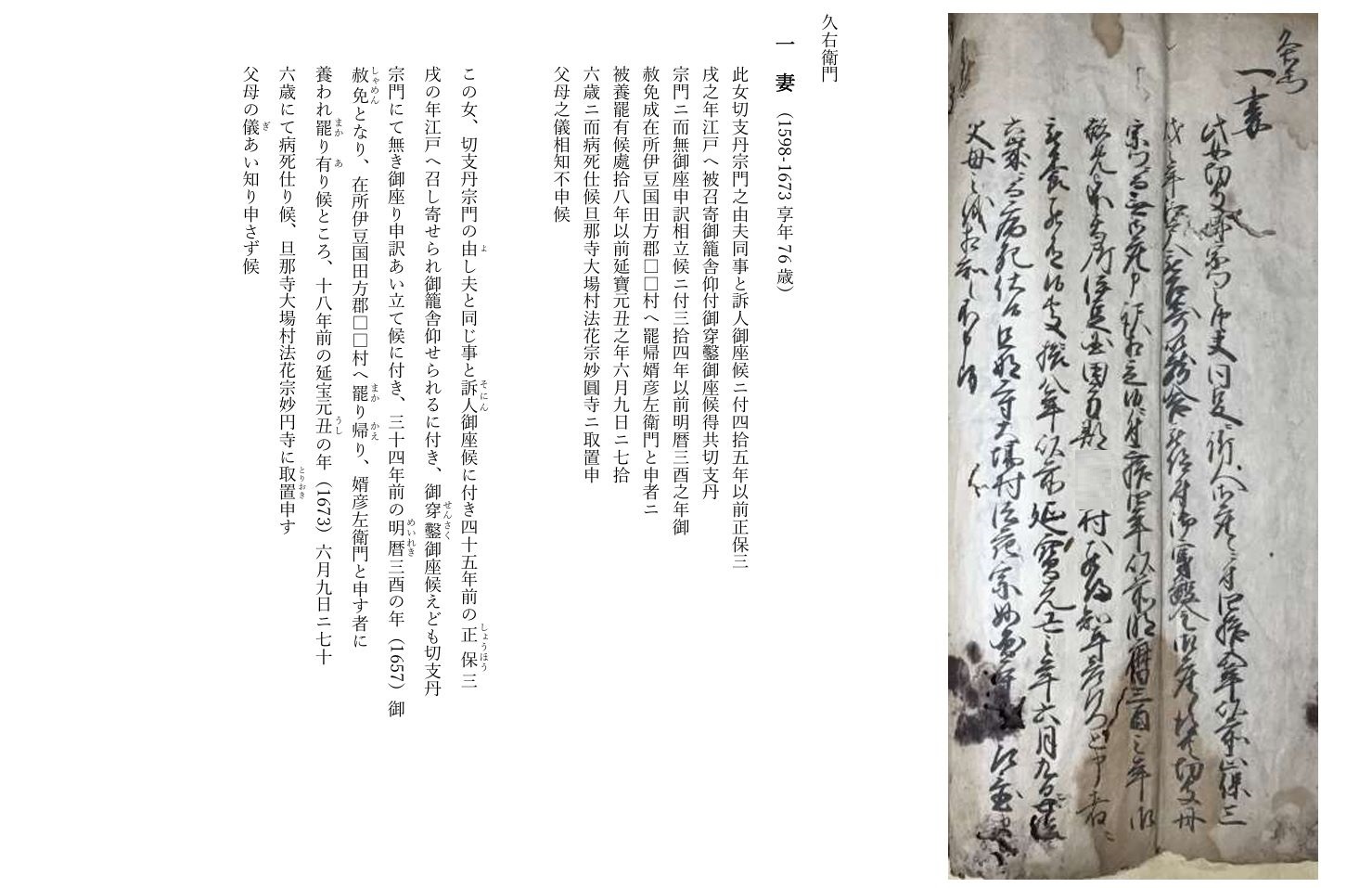

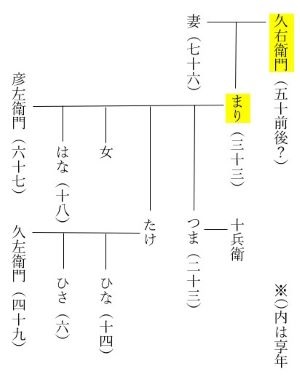

元禄三年(1690)伊豆國代官江川太郎左衛門が記した『切支丹類族死失帳』に、キリシタン久右衛門(きゅうえもん)と、その子孫たちの名が残されている。彼らは“ささら”であった。

イエズス会士通事ジョアン・ロドリゲス神父は自書『日本大文典』(1604)に、七乞食のひとつとして「ささら説経」を挙げ、それを「喜捨を乞ふために感動させる事をうたふものの一種」と説明している。ささらとして、キリシタンとして、久右衛門が命をかけて謳い上げたものは何だったのか。伊豆の国市の旧家から発見された古文書を解読しながら、説経節と聖書の世界を生きた彼の人生を考察したい。

|

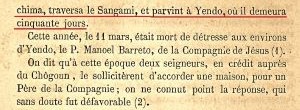

『伊豆国切支丹類族死失帳』

|

ささら

ささら説経師は、神社や祭りの門前に筵(むしろ)を敷き、大傘を立てた簡素な舞台で“ささら”と呼ばれる二本の竹を擦り、語り物を演じた漂泊芸能民である。やがてその道具が彼らの身分を表すアトリビュート(象徴持物)となった。

彼らは近江国、今の滋賀県大津市三井寺近松寺で祀る琵琶法師蝉丸を芸祖とし、周辺他藩領の同じ身分の者たちの間で集団を取り結んでいた。畿内近国の同一身分の者たちは、近松寺の例祭時に参拝し、巻物を下付して彼らを組織した。中世より伊勢方面から美濃・尾張・三河・遠江・駿河の東海道筋を最も多く往還し、その地方に早く土着した。そのなかでも最も遠い駿河国有渡郡のささら集落は毎年参加することはできず五年に一度であったらしい。(室木弥太郎『藝能史研究3・せつきゃうの周辺』)

久右衛門は慶長年間の始め、今の静岡県西部遠江国に生まれた。彼の出自について伊豆国代官は「他国者ゆえ父母兄弟のことあい知り申さず候」と書き捨てているが、遠江国には領主小野田家を中心に全村がキリシタンであったといわれる太田村(現袋井市太田)があった。

関ケ原の合戦、大阪の陣と続く戦に荒廃した近江、遠江から、ささら説経師たちが全国へ漂泊した。駿府城の天下普請の為にわかに華やぐ駿河国を越えて久右衛門はさらに東へ流れ、やがて手つかずの伊豆国の一村落に住み着いた。当時近江本山から最も遠いとされた駿河集落よりも、さらに離れた伊豆に下れば、近江の例祭で毎年催される流行曲も最新情報ももはや仕入れ難い。それでも久右衛門にとっては京の都や駿府からできるだけ遠ざからねばならない理由があった。

伊豆半島の田方平野は、その中心を流れる狩野川の満水に幾度となく悩まされ続けたが、またそのためにそこは肥沃な水田が広がる荘園郷でもあった。久右衛門は村落の人の住めない河原の一角にひっそりと小屋をかけた。百姓ばかりの古い村だったが、新田が開墾され始めた当時、代官は他所者の入植を勧めた程で、彼らの存在はさほど目立たなかった。さらに田畑が広がれば鳥追いの口もあるだろう。そして何より、箱根越え前の宿場で賑わう三嶋大明神に参拝客は尽きず、三島宿の門前に立てば門付も乞えると思われた。

鳥追い

村の百姓たちは田畑で鳥獣の害が忍び難くなると、番小屋をこしらえて、夜分もそこに往ってしばしば眼を醒さまして獣を追う必要があった。静岡県などでは鳥追いのことをダオイといっている。小鳥は日中だけだから比較的楽だが、それでも鳴子を時々の風にまかせていてはいられない。始終その繩なわを手で曳ひいて、ホオラホウと追わなければならなかった。(柳田国男『年中行事覚書』)それでも駄賃はせいぜい「日にて一合の食を服するのみ」(説経節『小栗判官』第十)であったから、栄養失調から失明する者もいた。後述の『さんせい太夫』で人買いに売られ足の筋を断ち切られた厨子王の母が盲となったのはそのためだろう。現今の案山子は藁人形だが、かつての案山子は本物の人間であった。

田畑の所有を禁じられ、喰うために選択肢のないささら身分の説経師がしばしばその労役を担った。「けだし鳥追いは長者の田園の鳥を追うばかりの勤にて妻子を養う者ども」である。(菊池沾涼「近世世事談」)説経師の裏返しは鳥追いであり、本人は勿論、一家をあげての労働であった。説経節の「さんせう太夫」や謡曲の「鳥追舟」はそういう鳥追いの過酷な生活を素材にしている。飢えは常に彼らの暮らしに沁みついていた。(室木,p19)

説経師は説経を熟知していた。熟知していた、というのは貧困と差別とを受けて生きていたと言う意味で熟知していた。だから主人公の受ける辛苦にリアリズムが宿った。話題になり、客が集まり、何人かが感銘して投げ銭をしてくれて初めて成立する仕事だ。出家した貴族が無常を訴えて歌を詠んだり随筆をするものとは次元が違う。芸が受けなければ、親子、子弟の一家は餓死する運命にある。

喰い詰めた時、乱世に慣れた遠江の者は明るく積極的な気質と言われ、駿河の者は人袖を頼り、伊豆の者は人が良いがのんびり暮らす。そんな地域気質の違いを「遠江の泥棒」「駿河の乞食」「伊豆の飢死」と、いつ頃からか言われ始めた。ささらキリシタンの運命を負って遠江から流れてきた久右衛門の目に、のどかな伊豆の寒村の暮らしはどのように映ったのだろうか。

伊豆の村より三嶋大明神へ向かうと「厚い雪に覆われた白い富士山の噴火口から時折り”焔”があがるのが見えた。」(レオン・パジェス『日本切支丹宗門史』1607)宝永噴火の百年前である。

|

筠庭雑考『ささら擦説経』 慶長年中

同書『門付説経』 |

伊豆国の宣教師たち

慶長十二年四月二十一日(1607/6/15)イエズス会日本準管区長フランシスコ・パシオ神父一行が、徳川家康、秀忠父子への謁見のため長崎から江戸へ向かう旅の途上、三島宿に泊まった。一行が箱根を越えて江戸に着くと、謁見した公方(秀忠)から、最近伊豆国に発見されたばかりの銀坑山を視察するよう勧められた。そこで行程変更が難しいパシオ準管区長の代理として、通事ジョアン・ロドリゲス神父が伊豆に向かった。江戸から海路で伊豆国の銀山を見るために赴いたのち、同地から三日行程の駿府に戻り、準管区長一向に合流したと思われる。彼は恐らく江戸から下田港に着き、同地から近距離の縄地金山に入り、のち湯ヶ島・大仁の各鉱山を巡って陸路三島に出、駿府に戻ったのであろう。(五野井隆史『徳川初期キリシタン研究』)

駿河国では1611年3月フランシスコ会宣教師ルイス・ソテロ神父が、家康の許可を得て駒形にフランシスコ会の教会を建設した。同時期、伏見から派遣されたイタリア人のイエズス会宣教師ジロラモ(西語ジェロニモ)・デ・アンジェリス神父もまた同年末に駿府城隣地竹屋小路「西草深」にイエズス会の教会を建設した。この時期徳川幕府の確立に専念していた家康は宣教師らに寛容であり、駿府キリシタンにとっては束の間の全盛期で、その数は七百人を超えていた。

その翌年1612年幕府は禁教令を発令、駿府の教会は建設許可を出した家康の命令によって真っ先に取り壊された。駿府の家臣団を検問し、棄教に従わない徳川家臣ジョアン原主水は将軍秀忠の勘気を被り、額に十字架の焼印を押され、手足の指を落とされ足の腱を切られて路上に打ち捨てられた。

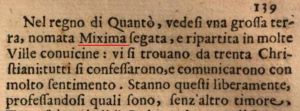

"公方の常住の地である駿河には、司祭が一人と修士が一人ゐて、此二人は屡々江戸を訪問した。迫害前甚だしいキリシタンがゐて一箇年半の中に、二百四十人の成人者が洗礼を受けた。然るに、帝國の中心には嵐が物凄く吹きまくり、ためにキリシタン達は、皆死ぬ覚悟をしてをつた。"(日本切支丹宗門史1612年)禁教下1614年時点で日本に残り潜伏した宣教師は四十五名、そのうち京都から三島を含む江戸までの地域を担当していたのが、デ・アンジェリス神父であった。(五野井,p158)

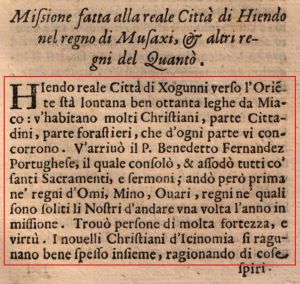

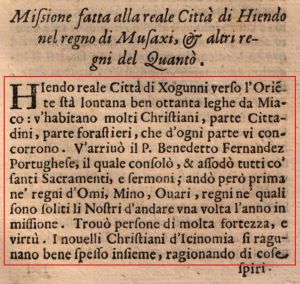

『京の都から東へおよそ八十リーグ(約444km)隔たった将軍の都江戸には多くのキリシタンが住んでおり、その一部は土地の者で、他の一部は各地から集まった他所者である。そこにポルトガル人、ベント・フェルナンデス神父が着き、信徒たちを慰め、神聖な秘蹟の助けによって教義を深めていた。神父はそれ以前に、近江、美濃、尾張の諸国も訪れていた。これらの地には毎年我々イエズス会士たちが宣教に訪ねるのが常である。強い道義心と徳を備えた信者が多い。…広大な領地関東では、三島と呼ばれる町の周りに分割され支配された多くの村落が見て取れる。この地に三十人からのキリシタンがおり、皆、告解し、深い想いをこめて聖体を拝領している。彼らは目下のところ何も恐れることなく、自由に有りのままに証しをしている。』(イエズス会年報伊語版から拙訳)

この年報に報告される三島の位置は関東の一部のように書かれており、既存訳にみる伊豆という国名は現れない。また、フェルナンデス神父が当年ポルトガルの友人司祭に宛てた別の私信群にも、あるいはコーロス徴収文書にも伊豆や三島の記述は出てこない。

半年前に都で起きた大殉教は三島の信徒たちにとっても大いに気に懸かっていた事件であるし、京都で殉教者の亡骸を密かに葬ったばかりのフェルナンデス神父本人の口からその悲報は直接伝えられていたと思われる。既存訳にある”キリシタン自身は自由に行動しており、信仰や宗門上のことではなんらの煩わしさも被っていない”のではなく”(時勢を恐れない)強い道義心(di

molta fortezza)で、三島のキリシタンは自由に信仰を証していた”と読み取れる。しかし、この自由もそれほど長くは続かなかった。

また宗門史の既存訳に、”関東では、フェルナンデス神父が相模を通って三島の地方を訪ひ、江戸に至り、そこに五十日滞在した。”とあるが、これでは順路が逆行してしまう。仏語原書をあたると”関東では、フェルナンデス神父が三島地方を訪れ、相模川を越えて、江戸に到着し、そこに五十日間滞在した。”と読める。

神父の伝記によれば1620年2月18日京都を発ち、その一か月後に江戸に赴き、沼田を通って北陸金沢に周り、その後九州で果てている。三島に寄ったのはそのうちの数日間これ一度きりである。むしろこの年報をよく読むと”私たちの仲間たち”が宣教に訪れるのが常である、とフェルナンデス神父だけでなく他の多くのイエズス会士たちが関わったとする複数形で記されている。

フェルナンデス神父は都の大殉教が起きた際、家族のような京都の信徒たちを見棄てず、自分も彼らと一緒に仲間(ディオゴ結城了雪神父)共々、殺されるまで、あるいは迫害が鎮まるまで京都に留まる決死の覚悟でいた。しかし大きな痛手を受けた京都の教会に神父が二人いるのは無理であったので、巡察師フランシスコ・ヴィレイラから指示された任務を遂行するために江戸へ向かった。その任務とは、毎年イエズス会士たちが訪問を続けていた関東諸教会の例年巡察であり、特に江戸での宣教司牧であった。

フェルナンデス神父が三島を訪問した年の前後の期間に駿河と江戸との間で宣教していたと思われるイエズス会士たちは、他に少なくとも五名の名が残されている。即ち1621年に伊豆国を訪れたデ・アンジェリス神父とその忠実な同宿の遠甫シモン、ディオゴ結城神父、式見マルティーニョ神父のほか、同宿カテキスタ、ユン・アレイショもいた。彼は1625年に江戸とその周辺諸国で114名をキリシタンに改宗した。名古屋では19名に洗礼を授けた。

宗門史には、フェルナンデス神父は京都から江戸への道中、村々に信徒たちを訪ね、遠江にも三島にも寄ったとある。久右衛門の出生地と現住所、そのどこかの地で久右衛門はイエズス会神父たちから司牧を受けたことだろう。

|

「イエズス会年報」古イタリア語版"Relatione di alcune cose cauate dalle lettere scritte

ne gli anni 1619, 1620, e 1621 dal Giappone -Compagnia di Giesv

同書P139 三島”Mixima”周辺村落の記述

パジェス「日本切支丹宗門史」原書p441

フェルナンデス神父旅程

|

マリの霊名

ささらの本拠地近江を遠く離れてまで久右衛門が東へ漂泊した理由は、まさに幕府のキリシタン迫害から逃れるためであった。即ち禁教令が駿河から発令された1612年以降となる。もう二度と親の顔も見ることもできずに二十二歳ごろの青年になっていた久右衛門が信仰を守るための安住の地として伊豆国を選んだことは神に祝福された。彼の妻の先祖もまた不明と記されていることから、遠江からの道中、同じ身分の妻を連れて伊豆に来たのだろう。今から四百年前の1625年、漂泊から定住へと一息ついた三十代半ばになった彼は、妻との間に生まれたひとり娘を「まり」と名付けた。彼らは家族になった。当時聖母マリアに対する信仰はイエズス会宣教師の特に勧めるところであった。

宣教師が伊豆を訪れるのは年に数回、それがいつになるのかも判らないながらも信徒たちは忍耐強く待ち続けた。一昨年には江戸の方でも凄まじい大殉教が起きた。そんな時期に聖母の燻香漂う名をつけることは恐ろしく勇気がいることでもあっただろう。いや、だからこそ、もし自分が力尽きても聖母がこの娘の命を守って下さるように、という父親の祈りだった。イエズス会年報に三島のキリシタンたちは”何も恐れることなく自由に有りのままに証しをしていた”とある。久右衛門もその信徒たち同様、強い信仰を持つのうちのひとりであったのだろう。

そのマリの名はそのまま彼女の霊名となった。と同時に娘を命名した1625年はすでに久右衛門がキリシタンであったことが判かる。彼自身の受洗日も霊名も記録も残っていない。その代わりこの命名が彼の信仰宣言となり、堅信の秘蹟となった。

マリが五歳の夏にも狩野川とその支流の水が溢れた。幼心に川は怖かった。彼女が十五歳になったころ、七歳年上のささらの男、駿河国富士郡出身の彦左衛門と契りを結び、生き急ぐように長女「つま」を産んだ。マリは同じ村落のなかでも、父久右衛門たちから離れた別宅に暮らした。これが後になって一家の命を救うことになる。久右衛門の妻は、夫や婿が三島宿に稼ぎに出ている間、村で離れて住むまだ少女のような娘マリと生まれたばかりの孫の世話に通ったことだろう。

二千年前のパレスチナで、乙女マリアが十四歳のとき両親を失い、大工ヨセフの許嫁となったのも大体この年頃であったという。当時の社会では年頃になったばかりの娘をめとる習慣があり、また男は二十五歳以上になるまでは婚約する権利が無かったので、夫婦の年齢にひらきがあった。"キリストは、我々と同じように人生の苦しさ、惨めさを味わわねばならぬ一人の平凡な庶民の娘を母親として選んだ。キリストがその生涯に好んで出会った女はことごとくみじめで、孤独で、憐れで、我々と同じような弱さを持った女たちだった。そしてもし婚約者を裏切るような行為があれば、当時の法律上その娘は死刑にさえ処せられた社会で、二人が背負わされたあの大きな運命は、実に苦しい試練ではなかったか…"(遠藤周作『聖書のなかの女性たち』)

貧しい伊豆の娘マリも、自分の夫か信仰かのどちらかを選ぶ苦しい決断を迫られることになる。 |

ロザリオの十五玄義「聖母の被昇天」

(江戸初期)京都大学蔵 |

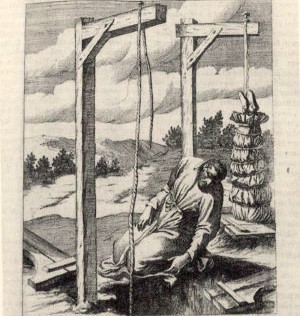

棄教者傑心

かつて三島の信者たちを励ましたベント・フェルナンデス神父が1633年長崎で穴吊り刑によって殉教した。伊豆国でも同年、三人のキリシタンが三島代官伊奈平藏によって捕らえられた。久右衛門の故郷遠江國でも太田村から捕縛者が出た。このキリシタンたちの名は残されてていない。当時伊豆国は三島代官所と田方郡代官所とがあり、この三島信徒捕縛の報せは、久右衛門の耳にも当然入った。仲間が捕縛されるということは、残された信者の身元もいつ割られるか知れない。迫害の暗雲は確実に伊豆三島にも及んでいた。彼は三嶋大明神の門前に立ちながら、東海道を往来する奉行役人、刑吏たちの姿を目で追ったことだろう。

「世があなたがた(キリスト信者たち)を憎むなら、あなたがたを憎む前に私(イエスキリスト)を憎んだことを覚えておくがよい。もしあなたがたが世から出た者であるなら、世はあなたがたを自分のものとして愛するだろう。だが、あなたがたは世から出た者ではない。私があなたがたを世から選び出した。だから、世はあなたがたを憎むのである。」(ヨハネ15:18)

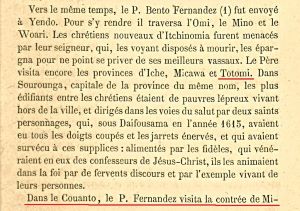

久右衛門もその後十年間は覚悟をもってひそかに信仰を守っていたが、とうとう1643年2月6日から9月16日のあいだ奉行役人たちに捕縛され、江戸小伝馬町牢に送られた。「人々はあなたがたを会堂から追放するだろう。しかも、あなたがたを殺す者が皆、自分は神に奉仕していると考える時が来る。(ヨハネ16:2)」久右衛門を密告したのは、傑心という目上の転びキリシタンだった。

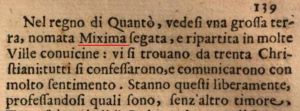

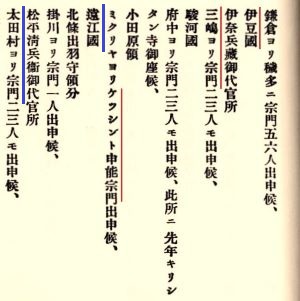

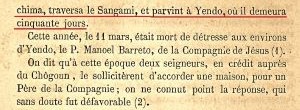

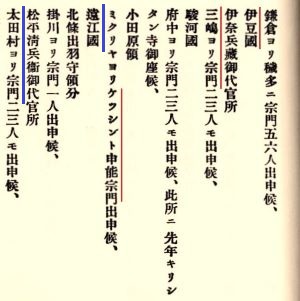

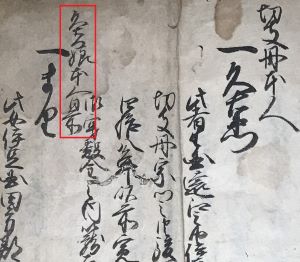

傑心は甲州萩原村に生まれ、十六歳のときに江戸に出てフラシスコ会に入った。江戸で唯一の「江戸ロザリオ聖堂」が建ったばかりの時期に心を躍らせた。宗門改役井上築後守政重は『契利斯督記』の中で“小田原領ミクリヤヨリケツシント申ス能キ宗門出候、”と書き残している。(右図参照)姉崎氏によればこの“能(ヨ)キ宗門”とは教師格を表す。江戸でも唯一の聖堂が壊されキリシタン迫害が始まると、傑心はひっそりと江戸を出た。フランシスコ会の同胞ジョアン原主水やデ・アンジェリス神父ら五十名が江戸で殉教した年、かつて能き宗門だった傑心のほうは深沢村の仏教寺大雲院にロザリオを捨てて棄教した。傑心は棄教したにもかかわらず常に奉行に監視、利用され、江戸小伝馬町に呼び出されて八か月もの間、奉行の取り調べを受けている。さらに再び小伝馬に送られ、半年間再び厳しい取り調べを受けた。奉行がすでに棄教した者を何度も牢獄に入れ取り調べという拷問にかける理由はただ一つだった。奉行築後守は「使える転び」と、褒めとも嘲りともつかぬ意味も込めて傑心を「(幕府にとって)能き宗門」と後任に申し送りしたのだろう。

そうしてこの時、久右衛門は、井上築後守の面前で、密告者の傑心と対面した。傑心はひどく老けて見えた。転び傑心はやがて放免され御厨に帰村し余生を過ごした。

|

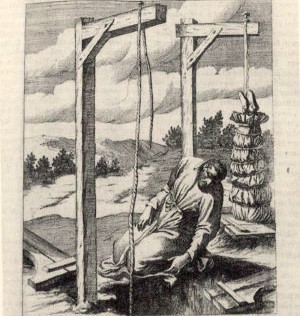

”フェルナンデス神父の殉教”タンネル著

「イエズス会の殉教者」(1675年プラハ)

「契利斯督記」1658年

|

マルチリヨの心得

小伝馬町牢で久右衛門はそこで自分の仲間たちが牢役人として仕えているのを見た。切支丹を吊るし亡骸を処理する役目は、彼らに申し付けられていたからである。久右衛門は拷問を受けながら最後まで棄教を拒み神の子となることを望んだ。貧民の素朴な信仰というにはあまりにも堅くゆるぎない。「苦難のただ中から私は主を呼んだ。主は答えて、広いところに私を解き放った。(詩編117:5)」普段は口の中でつぶやく彼の祈り声をその時はっきりと聞けたのは、恐らく死の間際まで彼を苛む同じ下人の牢番たちだけだったのだろう。やがて彼は教えに殉じ江戸で牢死した。

他にも多くのキリシタンが処刑されたが江戸幕府側の記録は極めて少ない。第五将軍綱吉が切支丹山屋敷や各藩庁に残っていた1679年以前のキリシタン古証文を残らず焼却させたからである。

キリシタン時代、殉教のことはマルチリヨ、殉教者のことはマルチルと呼んでいた。ともにポルトガル語で、「証人」を意味するギリシャ語を語源としている。殉教の条件についてどのように教えたのか、『マルチリヨの心得』から挙げてみる。第一には「マルチルになるためには、死ぬことが肝腎である」と教え、たとえ多くの労苦を耐え忍んでも、死なないうちはマルチルではない。囚人としての難儀を耐え忍んで死んだり、その他どのような方法にせよ、難儀を受けたがために死んだのであれば、これはマルチルである。第二には「死を甘んじて受けること」。第三には「その処刑の原因なり動機なりが、かならず信仰あるいは道徳のためでなければならない。」であった。

久右衛門がこの『マルチリヨの心得』を知っていたかどうか不明だが、まぎれもなく彼も殉教についての心得を受け継いだ「キリストの証し人」の一人であった。

1644年、潜伏キリシタンの中で活動していた最後の司祭が殉教し、これからも増え続ける殉教者たちの霊名をローマに報告する神父が、日本には誰もいなくなった。 |

「どちりいなきりしたん」キリシタン教義書

1591年長崎で印刷 バチカン図書館蔵

|

寛永の大飢饉

久右衛門牢死の三年後、こんどはマリの夫彦左衛門と実母のふたりが奉行に捕縛され穿鑿(取り調べ)のため江戸牢送りとなった。密告の原因も密告者の名も不明である。この時代の背景には全国的な凶作がある。武士階級にも困窮する者が増え、百姓たちの中にも田を捨て逃散する者、身売りする者、餓死する者が各地で顕在化した。これは“寛永の飢饉”と呼ばれた。

マリの生まれた頃からこの村は韮山領に編入されていたが、その領主江川太郎左衛門英暉でさえ継いだ酒造業が傾き、江川家先祖の代から続いた将軍家への献上酒も休止せざるを得ないほど財政は逼迫した。物資の欠乏から寛永通宝の貨幣価値は下落し、ただでさえ助郷の負役に疲弊した三島宿は東西交通維持という名目で幕府に援助を訴えた。折悪しく草葺屋根の宿屋が並ぶ三島宿では火事も多く、特に1648年11月には三島大火で宿場町が残らず焼失した。狩野川の堤が何度も切れ、洪水によって田畑が流出、凶作が続いた。飢饉禍に他人の袖を乞うて暮らす下層芸能民たちにとって生き抜くことが苦しい時代だった。

もはやキリシタンの父も死に、母も夫も連れ去られた。貧しいながらも小さな幸せが嬉しい時もあったあの暮らしがとても遠くに感じられた。ささら女マリは、明日江戸牢に連れていかれる恐れ、明日洪水に流される恐れ、明日干死する恐れを抱きながら、ひもじさに泣く幼子たちを抱きしめ、ひとり途方に暮れた。 |

江戸時代の狩野川古流 |

寺請証文

法華宗旦那寺住職は、村にいつの間にか余所者のささら夫婦が流れて来て寺の脇の橋の下に暮らし始めたころのことを思い出した。ささら久右衛門は人好きのする愛嬌のある男で、やけに全国各地の寺社神仏に詳しく面白く話す。聞けばなるほどささら説経師だという。村人の忌む寺の墓掘りも頼めば厭わず引き受けてくれた。キリシタンを取り締まる幕府からの達しでその夫婦も檀家として加えると、可愛い娘が生まれ、貧苦の中で慎ましく生きているのを住職は見守っていた。まだ小娘だったそのマリが婿を連れて寺に挨拶に来たのも驚いたが、そのささら一家がまさかキリシタンの罪科で江戸送りになったことも驚いた。まったくそんな素振りは見せなかった。河原に残されたマリがどんな暮らしかふと気になり、吹き曝した小屋を訪ねると、乾いた釜には長く焚いた跡もなく、恥ずかしそうに微笑んだマリの顔は土気色で、子らが泣いても乳も粥もない、明日の朝には一家皆冷たくなっていてもおかしくない様子だった。子を背負い鳥追いなどをして分けてもらったわずかな屑米を野鼠にかじられない様に大事に取っておいて、かろうじて生きながらえていたのだろう。住職の心に慈悲の念が強く湧いた。「なんじほどなる幼い者が、何たる科をしたればとて、さようの儀を申すぞ。語れ。助きょう。」(説経節「さんせう太夫」より)

マリの夫、彦左衛門はほどなく江戸キリシタン屋敷と呼ばれる籠舎から生きて出て来た。彼が放免れた理由は、キリシタンの舅久右衛門と別居していた事もあるが、何より旦那寺住職が寺請証文を持って伊豆からはるばる江戸に出向き、奉行の前で弁明したことが大きい。無辜の貧しい民を救うために寺証文を懐に抱いて徒歩で箱根の関所を越えて行く僧の道行きは、「さんせう太夫」に登場する国分寺住職の、厨子王を皮籠に隠し、丹後から都の朱雀権現堂まで背負い届けた僧の道心をも彷彿させる。出家の身ながら公方お膝元の江戸奉行に「この者キリシタンに非ず」と自らの命をかけて保証をしたのである。その寺証文は今は現存していないが「…この者法花宗にて〇〇村〇〇寺檀家に紛れもなく御座候、もし御法度宗門のよし脇より訴人御座候はば、拙僧何方迄も罷り出て急度申し訳仕りべく候…」と、旦那寺が被差別民に同情をもって、また集落機能の維持のためから積極的に証文を出すことは『静岡県史』社会集団編第五章p545にも他例がみられる。

村に越して来てまだ間もない彦左衛門がキリシタンでないことは、妻マリから確かに聞いており、それを住職は疑わなかった。その点を奉行に陳述するには少し骨が折れたが、彼が真面目な仏信徒として作務も墓掘りも厭わず当山に奉仕していることを添えた。貧しい娘マリとその娘たちの小さな命を救うため、また寺にとっては亡骸を担うため、彦左衛門の存在は不可欠だった。

南蛮外科

すでに九州豊後ではポルトガルからルイス・デ・アルメイダ神父によって珍しい南蛮医術がもたらさていれた。イエズス会士であったアルメイダ神父は特に貧民の間での救恤活動を重視、また医療技術を持った日本人布教師を養成した。それまで刀矢の傷の手当ては薬草の塗布のみであったが、南蛮流の外科医術では、傷口の縫合、瀉血法、焼灼法など、これまでの漢方医術にない療法が記されている。医聖と謳われた曲直瀬道三もまた豊後でイタリア人宣教師オルガンティノ神父を治療した縁で受洗し、それに追従したミヤコ(京都)の医学生たちも多数キリスト教に入信した、とフロイスは書き残している。先進医術はキリシタンを通してミヤコに伝わり、やがてミヤコから全国に広がっていった。しかしキリシタンたちが次々と捕縛されるにつれ、それを継ぐ者も少なくなっていた。

その南蛮医術を彦左衛門は、江戸のキリシタン屋敷牢に全国から集められたキリシタンの囚人たちから習得したと思われる。もとより説経を覚えることにも慣れた頭である、生き地獄の中で、命を守る術を一言も漏らすまいと暗記したことだろう。

また伊豆国の村々では豊かな温泉が湧き、中世から施薬院が置かれ鎌倉将軍家御用達の湯治場小名温泉もあった。その湯まで行かずとも、村落から一里東にも温泉が湧いていた。江戸時代ここは「湯塚の湯」と呼ばれ、人肌程度のぬる湯だが長く浸かれば腫れ物や傷の治癒に効いた。現在もこの温泉は静岡県でも希少な国民保養温泉地に指定されている。こうした地の利も治療の助けとなり、村に帰った彦左衛門は説経師から外科へと転身した。血に死に触れることを忌避される近世初期の外科は、皮肉にもキリシタンの傍にいたキリシタンでないと認められた被差別身分ささら彦左衛門の天職となり、彼は、生涯彼のもとを訪れる村人たちの傷を癒やした。

こうして約束通り江戸牢から夫を救い出して来てくれた旦那寺住職に対しマリは、報恩の念を強く感じた。もはやこの村で生きる夫やお上人に、自分がキリシタンとして迷惑をかけることはできなかった。自分の捕縛は幼い娘ツマたちの干死をも意味した。住職は奉行の前で彦左衛門を弁明する際に、キリシタンの疑いが強い妻マリについてもはっきりとキリシタンに非ずと同じ弁明をした。夫の嫌疑が晴れた後で、妻のほうがやはり宗門だったとなれば寺もただでは済まないからである。住職はあの日、干死にしそうなマリを助けた際に、彦左衛門を連れて帰ろうという決心を伝えた。ただし、その条件として、旦那寺の住職はマリに対して同情をもって静かに、家族を選ぶか棄教を選ぶか迫った。亡き父久右衛門の優しい笑顔がマリの頭をよぎった。

幼少期に父から教わった聖母マリアへのロザリオの祈りの言葉は、彼女の記憶から一生消えることはなかっただろう。しかし、それを口にすることはも二度とできなかった。マリは帰村した夫の外科を手伝い、夫との間に今にも消えそうな自分の命の炎を削るかのように新たな娘をもうけた。

|

人倫訓蒙図彙「外科」元禄三年(1690)刊

「国民保養温泉地」畑毛・奈古谷(2024年)

|

江戸キリシタン屋敷

一方、江戸小日向キリシタン屋敷の牢に繋がれていた久右衛門の妻に対する奉行の厳しい穿鑿は続いた。女が三十路まで生きるのが難しい時代、夫を亡くした失望感と、空腹と悲鳴と死臭とにまみれ、明日やもしれぬ死罪の宣告を待つ恐怖に耐える辛苦の生活であった。

各地のキリシタンを根こそぎ捕え殲滅させるために新たに増築された小日向のキリシタン屋敷は入牢した時点で苦痛が始まる。

それ以前、小伝馬町牢屋敷に二十か月間収牢され救出されたディエゴ・デ・サンフランシスコ神父の報告からその様子が伝わる。”牢舎は外部から話しかけることはできないよう壁の外に通路で隔てられた二重の外壁が設けられていた。横になる隙間もなく、寝る時には他者の上に足を乗せるか、または他者の足が乗ってきた。交互に打たれた角材で仕切られた壁から光が洩れる程度で常に隣の顔は判別出来ない。水は毎日茶二杯、食事は汚い水で煮た腐った米と椀の汁が一回配られたが病者からは取り上げられた。最も苦痛なのは死者が出たときで、蒸し暑い中すぐに腐敗が始まっても一週間持ち出されない事もあり、耐えきれない強烈な死臭が部屋中に匂った。死人がいくら連れ出されても牢内の囚人数が減ることはなかった。常に同数の囚人が新たに連れてこられたからである…。”

類族帳には、婚姻後の女は名ではなく”妻”とのみ記される。人扱いされないまま久右衛門の妻はその籠舎に十年以上収監されていた。夫がキリシタンだったという罪である。夫は神を信じたがため落命した。むしろ生前から夫は信仰の中での死を覚悟していただけ幸せである。では妻はまだ何を信じ得たのだろうか。自らその運命を変えることのできないのが当たり前の時代、妻は自らは切支丹信者でないことを訴えたが、死罪を待つ囚人として何の希望も許されなかった。しかし自分の魂を死なせないこと、生きることを放棄しないこと、が妻なり信仰の形であったのだろう。

女が自分の乳飲み子を忘れるだろうか。「村に残した娘マリと孫娘たちはまだ生き長らえているのかさえ判らない。自分が生きてさえいればその子たちをねんごろに弔ってやりたい。老いた自分はいつ夫の待つ場所に発っても良いが、その前に子たちのために帰れるものなら帰ってやりたい。」その細く儚い憐みだけが、夫が受けた拷問と同じように、もしかしたらそれ以上に辛く長く冥(くら)い生き地獄の中で、狂わずに正気を保ち続けた名もないささら女の生きる支えであったのかもしれない。

|

小日向キリシタン屋敷

|

切支丹本人同前

マリの母親は長く江戸牢に繋がれていたが、十一年後ようやくキリシタンの嫌疑が晴れ、村に帰された。“今生の再会はないと諦めていた母の、老いて小さく変わり果てた姿を見たマリの悲しみと喜びは、言葉にならなかっただろう。老母のほうもまた、あの可愛かった一人娘のやつれた姿に泪を流した。夫彦左衛門とともに老母を宅に引き取り、家族水入らずで暮らしたマリだったが、貧苦にあえいだ彼女にとってその一年が晩年となった。その翌年娘たちを残してマリは三十三歳で病のため先立った。聖母被昇天の祝日十日前であった。法華宗旦那寺の住職がねんごろに経を唱えると、夫彦左衛門が妻の上にへ労わるように土を被せた。

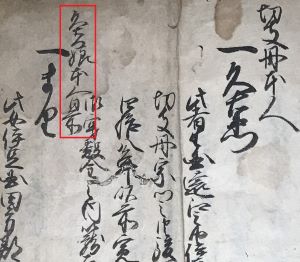

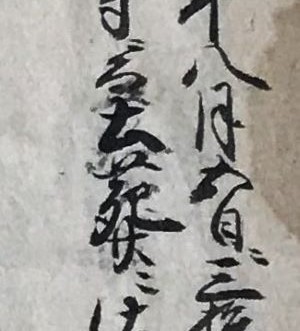

代官江川太郎左衛門が力を込めた”土葬”の墨蹟の下に、判読不明の別の文字が下書きされたような薄墨の蹟が見られる(右図参照)。古文書のなかでマリ以外の他のささら子孫は全て取置と記載されている。代官は当然マリも取置だろうと思ったが、よくよく確かめると寺で土葬されたらしいことに後から気付く。墨筆の書き直しが出来るかどうか判らないが、マリひとりだけ上から土をかけたように土葬の文字が被せられた。ささら一族のうちマリのみねんごろに土葬されたのは、旦那寺住職の道心だったのだろう。

懸命に家族を守り続けて生きたマリの、キリストへの信仰心については何も語られていない。しかし彼女は“久右衛門娘本人同前“つまり、切支丹本人同然であった、と代官が書き記している(右図下赤囲み線参照)。この表記は「転宗前の切支丹から生まれた子は、洗礼を受けているので本人同然切支丹とみなす」という意味合いである。この類族帳の最終頁にも後世のためその書式のフォーマットが残り、また豊後諸藩の類族帳でも同様の書式表記が見られる。

切支丹同然とみなされながら、マリが江戸牢で穿鑿を受けた記述は無い。宗門穿鑿式に依れば“切支丹の家族であっても訴人(密告人)さえなければあえて取り調べない、とある。逆に隣人に切支丹とみなされることは生殺与奪に関わる致命的な弱みであり、実際、理不尽な腹いせに訴えられた事件が、渡瀬村などでも起きていた。切支丹を取り締まる奉行井上築後守もまたかつては受洗した身でキリストの教義に精通していた。マリという聖母の燻香漂う名に気が付かぬはずはなかった。

しかしマリはすでに旦那寺からの庇護と引き換えに棄教していたのだろう、彼女を密告する者はいなかった。切支丹同然とみなされて生きたマリが、その内面に例え父同様に深い信仰を秘めていたとしても、殉教者と認められるような証しは残されていない。

|

マリだけ”土葬”の表記『切支丹類族死失帳』

久右衛門娘本人同前一まり 切支丹本人一久右衛門

|

亥の満水

“説経は乞食の芸術である”(室木)。安土桃山期から慶長期にかけてが、ささら説経師が最も活躍した時代である。寺社から独立した座のもとで、説経師は経典を講説する補助に過ぎなかった神仏の霊験譚や譬喩譚を語り物として練り上げ、芸能化していった。筵の上に身長よりも高い長柄の簦(とう)が立てばそれが営業中の印となった。久右衛門が一家をなんとか養えたその話芸も、しかし新曲が増えるわけもなく同じ物語を繰り返し使い回してしていくことになる。三島宿ではまだ物珍しかったささら説経も、すでに上方では、ささら棒の代わりに三味線(音楽性)や操り人形(視覚性)と結びつき、やがて賑やかな浄瑠璃説経(劇場型)に流行が移っていた。流行遅れの哀愁漂う立ち語りの様式美はやがて辛気臭い古典様式になり、久右衛門亡きあと伊豆に戻った彦左衛門は、説経節の時代の終焉を肌で感じていた。ささらたちは、説経を手放したささらとなった。外科をやった彦左衛門以外の一族の者たちは説経に代わる芸もなく、河原に住んで時折り鳥追いをするより他もなく、いよいよ貧しくなった。

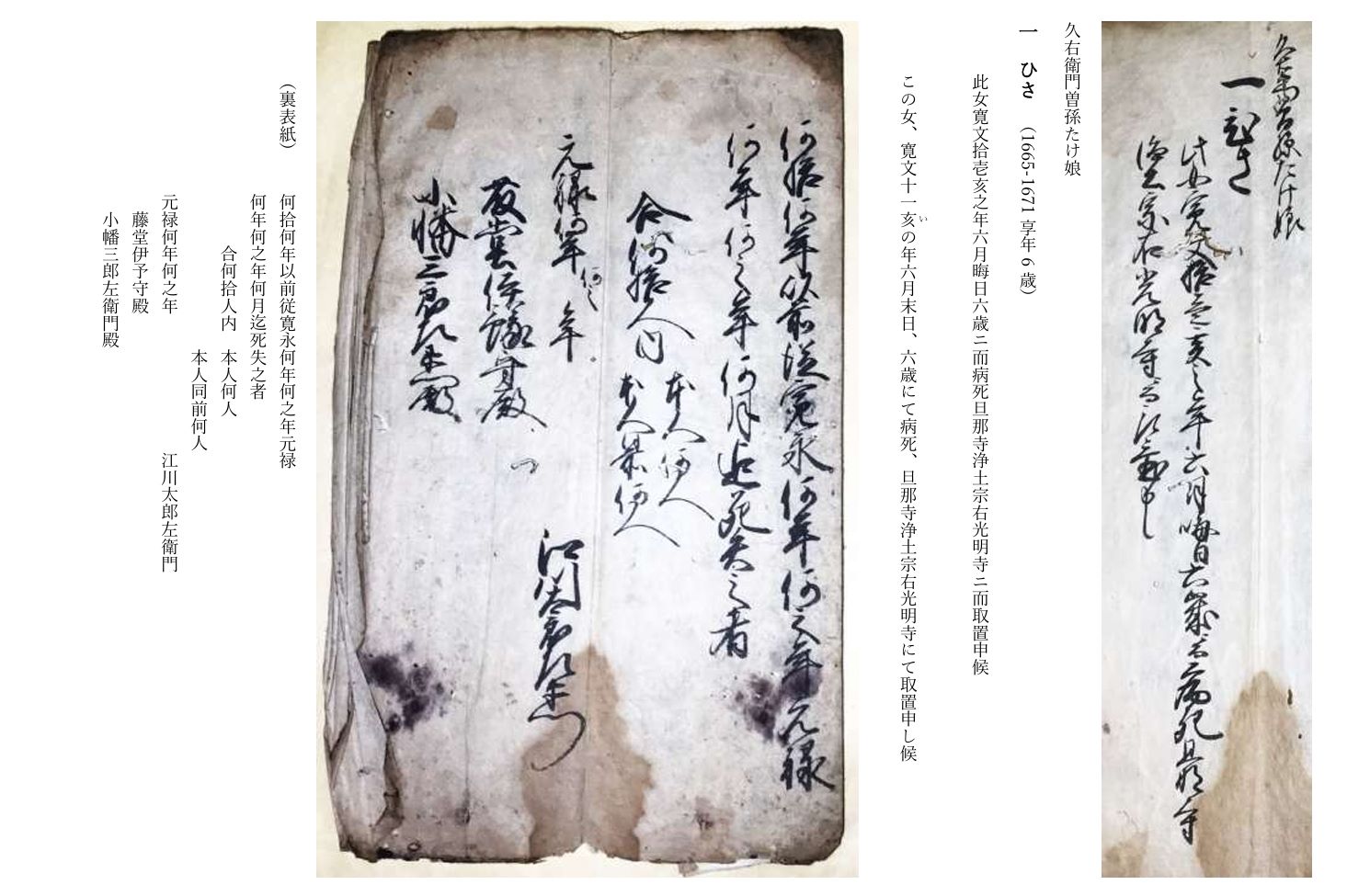

さらに悪いことに続く天災に村全体が干上がった。亡きマリの長女ツマは、ささらの十兵衛の許に嫁いだのち、二十三歳で病死した。そのツマとの間に子がいなかった夫十兵衛は村から去った。駿河の府中から出たささらの久左衛門を婿にとった次女タケは、村で長女ヒナと次女ヒサを産んだ。しかしこの二人の幼子たちも長ずることなく手を取り合うように1671年にそれぞれ十四歳と六歳で病死した。娘たちの亡骸は父久左衛門の手で旦那寺に取置された。

この1671年8月27日、狩野川に「亥の満水」と呼ばれた記録的氾濫が起こり、これを原因とする飢饉が田方平野一帯を覆った。マリの末娘ハナは十八歳で病死、それを看届けたマリの母親も七十六歳の長寿で息を引き取った。飢饉の下に鳥を追うほどの作物はない。老外科彦左衛門の命も尽きたことで、ささら一族の子孫は絶えた。この狩野川支流の氾濫は近年まで続き、地域の悲願であった治水工事がようやく完了したのは昭和六十一年になってからであった。現在その碑が建つ地は以前河原だったように思われる。すでに旦那寺は解体されたが、かろうじて今もその墓地だけは残ってる。寺と河原と橋のあるその辺りに、ささら一族が暮らしたのかもしれない。

村の橋のたもとにあった当時の法花宗(伊豆では日蓮宗系)旦那寺は、韮山代官江川家の菩提寺である本立寺の末寺であったが、歴代住職不明のまま明治の廃仏毀釈時代に廃寺(正確には別寺と合併)となり、今は川岸の墓地のみがひっそりとその名残りを残す。当時ここにマリが土葬され、久右衛門妻、彦左衛門、ツマ、ハナが取置された。また浄土宗旦那寺のほうにはその子孫たち久左衛門、ヒナ、ヒサが取置されたと書かれている。代官が調べたその過去帳はもうどちらの寺にも残らない。また子孫の絶えたどちらの旦那寺の墓地にもいま彼らの墓は見当たらない。河岸の墓地は後年幾度となく墓が流され、今では江戸時代の無縁仏石塔として堆く積み上げられている。そもそ初めから彼ら被差別民のために墓石が立てられたのかも定かではない。取置とはそういうものかもしれない。

こうして狩野川の濁流は絶えず時の記憶を押し流した。この類族死失帳を裏付ける二次資料は何も見つかっていない。

|

狩野川支流改修工事完成記念碑(1986年建立)

|

久右衛門が説経節に秘めたもの

中世まで口伝であった説経節は、寛永年間に正本にまとめられ、有名な語り物は『苅萱(かりかや)』『さんせう太夫』『しんとく丸』『小栗(をぐり)判官』『愛護の若』など五説経として今に伝わる。中でも安寿と厨子王姉弟の運命を描いた「さんせう太夫」を中心に取り上げ、この有名な語り物を、キリシタン久右衛門はどのように謳ったのか、その心情を考察してみたい。

説経節の中には共通して貴人の血統を継ぎながら現世で不当に虐げられた主人公が異世界の神仏の加護によって再生していく物語がある。『さんせう大夫』の始まりもまた「一度は人間の姿で現れた金焼き地蔵」を尋ねる本地譚の形式を取っている。後述する処刑道具が地蔵名に冠されていることも、カトリックの聖人たちが、自分を殺した処刑道具をアトリビュート(象徴持物)とする姿に描かれることと共通している。

ささらに生まれた子はささらとしてしか生きられない。説経を語りながら、彼ら自身も差別を受けて生きる苦難の現実から、かつての由緒ある血統の証しを示し解放される時がいつの日か来るのではないかと夢見た。

”系譜的に前時代の貴人層との結合は、下層民衆の先祖に貴人を求める悲願のうちに、たえがたき身分的圧力に対する内向的伝承に傾いていく陰影が伺える”(荒井貢次郎『被差別部落形成伝承の異端的系譜-伊豆国の場合-』)とあるように特に伊豆の下層民たちは自分たちの内側に眠る種のように、古の貴人に繋がる伝承を大切に保存しなければ生きて行けなかった。もともと“説経の世界は、禁忌される存在であるが故に、最も聖化される可能性をもつという信仰的な確信”に導く物語である。(岩崎武夫『さんせう太夫考』)

だからこの貴種流離譚を、差別されて生きるささらはどうしても自分の人生と重ねて語らざるを得なかった。貴人の家系図を持たなくても”神の子”に生まれ変われると説くキリスト教の教えは、一部の九州の切支丹大名たちを除けば、全国的には下層民の間に特に広まった時代であった。

キリスト教の聖書の中でも差別された身分の者たちが出てくる箇所がある。ベツレヘム近郊の野原で羊飼いたちが夜通し羊の群れの番をしていたとき、輝く天使が現れて言った。「恐れるな。私は、すべての民に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町に、あなたがたのために救い主がお生まれになった。このかたこそ主メシアである。」(ルカ2:8)この羊飼いたちもまた社会の底辺に追いやられ差別された身分の者であった。夜通し羊の群れを追う羊飼いが夜通し鳥を追うささらたちの姿に重なる。天使はその彼らにまず福音を告げ知らせた。忠実に律法を守っていたユダヤ教司祭や善良なローマ市民たちに、ではなかった。羊飼いたちは何が正しいか頭で判断する前に、素直で柔らかい心を持っていたので、天使の福音を信じ、喜んで幼子を探しに出かけた。彼らは自分たちが真っ先に天使に選ばれ、神に愛される身分であることを感じ取った。

このキリスト教の広がりと、説経節の成立が共鳴していた時代背景を指摘する先学もある。

“安寿と厨子王の関係も原則的には「母子神信仰」として理解されることになる。ともあれ説経節『さんせう太夫』において厨子王を世に出すために犠牲となった安寿の「代受苦」にはキリストとよく似た苦しむ神「償い主」「救い主」の面影がある。この『さんせう太夫』の成立した近世初頭とは、キリシタンの教えが爆発的に人々の心を捕えた時期であり、また和辻哲郎の述べる如く、この時代は「苦しむ神」(マルコ8:31)がさまざまな形で現れたのであるから、この物語にはキリシタンの発展と共通する時代背景をみることができる。”(安野眞幸『説経節山椒太夫の成立』)

物語冒頭母と乳母に連れられ幼い安寿と厨子王たちが、町に宿をいくら求めても見つからず彷徨う姿は、新約聖書にあるイエス誕生前夜の聖家族のそれを彷彿させる。「彼らがそこにいるうちに、マリアは月が満ちて初子の男子を産み、産着にくるんで飼い葉桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まるところがなかったからである。(ルカ2:7)」

語り物のなかで誰も他国者に宿を貸す者はない。貸せば厳罰が待っていたからである。「…越後の国直井の浦こそ人売りがあるよとの風聞なり。このこと地頭聞こしめし、所詮宿貸す者あらば、隣三軒罪科に行うべきとあるにより、貸す者御座あるまい…」 現実では「宣教師やその奉仕者と関係をもち、宿を貸すことは厳禁とする。これを犯した者は火炙り、財産は没収。同じ刑罰はその妻子とその家の近所両隣五軒にも及ぼす」という将軍秀忠の高札(1616年禁令)が周知されていた。絵空事ではなかった。少なくとも「さんせう太夫」の物語は久右衛門にとって身近に起きた史実そのものであった。

物語のなかで邪慳の三郎は、下人の身分であることを子どもら姉弟に分からせるため、有無を言わさず安寿と厨子王姉弟の額に赤く熱した金矢じりを押し付け「十文字の焼き印」を刻む場面がある。この描写も徳川家臣原主水がその額に受けた「十字架の焼き印」の拷問(1615年)の史実を想起させる。拷問の烙印はやがて信仰の証しとなる。また、厨子王の母御台所がその足の腱を切られ逃げられない姿にされた場面も、原主水が受けた仕打ちと同じであった。駿河にも近い久右衛門は、「さんせう太夫」も「ジョアン原主水殿」も両方「よく知っていた」。中世に生まれた説経節の筋書きや描写は、後世の語り手によって接ぎ木され、よりリアルに、より広大な物語に更新されていく。

さんせう太夫に漂う「聖痕」と「洗礼」の幻影についても触れてみたい。

物語の終盤、都で最高位の貴族梅津の院が、天王子を訪ねそこに集う孤児の中からひとり養子を選ぶ場面がある。並ぶ稚児たちの中で賎しい厨子王の姿に目が留まる。その子の額が吉兆と映り、そのために彼が世継ぎに選ばれる。下人として受けた十字の烙印が金焼地蔵の加護で消え、いま見えない聖痕となって輝く。久右衛門は、この場面を謳いつつ、現世で賎しい身分の受ける苦しみはやがて天への狭き門を通る鍵となる確信を感じ取った。着飾った数多くの稚児たちからの嫉視と蔑みを受けながら、厨子王の賎しい外見が、湯に入ることによって浄まり、貴種へと変貌を遂げるのは、明らかにそこで生命の転換と更新の劇が、湯を媒介にして演じられたことを示している。これもキリスト教義からみれば「水による洗礼」、すなわち罪に穢れた昨日の自分が死に、新たに清められた神の子として栄光の中に蘇生する最も大事な儀式と同じ作用であることは容易に思い至る。説経節のなかに語られる聖痕と洗礼の神秘によってこの賎しい命の復活が可能となるのは、しかし久右衛門にとって、殺生や穢れを忌避する仏教でも神道でもなく、「天の国は義のために迫害された人たちのもの」と明確に説くキリスト教だけであった。

久右衛門にとってさんせう太夫を語る時、説経節の「安寿」と「厨子王」が受けた苦難は聖書の「Anjo(天使)」と「Iesus(ぜずす王)」に変容し、即ち聖母子の受難と重なった。それはまた、今キリシタンの仲間が次々に進行形で受けている現実の殉教体験でもあり、いずれ自分の身にも起こるべきガラサ(Graça=神の恩寵)のようにも感じられた。その恩寵とは、磔刑を通ることで下人である自らの身分を、天の国で神の子の身分に昇華できる生命の更新、栄光の死へのプロセスである。さらに、天に上げられた久右衛門のとりなしによる恩寵なのか、娘マリと母親との奇跡的な再会もまた「さんせう太夫」で鳥追いをする盲しいた母と、涙の再会を果たす厨子王の物語の結末を見事に実現化していた。

本来仏教や仏像への信仰を勧める説経節を、都合よくキリスト教信仰に当てはめるのは換骨奪胎ではないのか、という疑問には、禁教令当時の潜伏キリシタンたちの置かれた状況を今一度思い出したい。潜伏信徒たちが懐にしていた”マリア観音”は仏像だった。見る者がそこにマリアを見たからである。江戸時代のキリシタンはこうした説経節に仮託することでしか、表に立って語ること、祈ることなど出来ない時代であった。もとより言葉を操り人前で話すことを生業にした彼のこと、出来ることなら誰より彼自身が、日本の洗礼者ヨハネのように神の福音を高らかに辻説教したかったのではないだろうか。ヨハネは、自分が告げ知らせる通りに生きていた人物である。実際、荒れ野で生活して、不正義が支配するところの外に出て自由に向かって歩んでいた。古い物全てに満足せず新しいものを待ちこがれていた。

久右衛門は、自ら説経を語るとき聴衆たちが感動のために嗚咽し、彼らの辛苦を重ねた人生に慰めと祝福をもたらしていることを知っていた。なかには彼の話が終わっても、筵に残ってしばらく涙ながらに身の上話を語り始める聴衆も居たことだろう。被差別民の自分と同じく苦しんでいる魂と共に生きる姿勢は、パーデレたちが説く福音、即ちキリストの愛の技を実践する行為と本質的に同じである。この世では福音を説く値打ちもない自分でも、唯一できる説経を上手く語ることで、人を慰め、神の道を整えられる者になりたいと密かに願った。

彼が生前握りしめた二手(ふたて)のささら棒も、河原の小屋の隅でそっと密かに祈るとき、慎ましい祭壇のクルス(十字架)となり得たように思えてならない。ささらキリシタン久右衛門にとって、ささら道具は、家族を養う「日ごとの糧」であり、また隠された祈りの「聖具」でもあった。

説経節「さんせう太夫」を底本に小説に書き直したのが、森鴎外の代表作「山椒大夫」である。鴎外は島根県津和野の出身であった。明治時代初期、森鴎外六歳のころ、彼の実家裏の乙女峠でも多くのキリシタンたちが殉教していった。

さんせう太夫を説経した久右衛門も、山椒大夫を執筆した森鴎外も、それぞれ産まれた長女に「マリ」という名を付けていた。

|

熱した矢尻(赤枠)で額を焼かれる安寿と厨子王。

「天下一佐渡七太夫正本」挿絵

1601年ドミニコ会宣教師によって日本に

持ち込まれた「ロザリオの聖母」像

厨子王と安寿(森鴎外原作「山椒大夫」1954年) |

古文書が残された意味

冒頭に挙げたのロドリゲス神父著日本大文典(1604)では、七乞食(Xichicojiqui)を「日本人が物貰ひと言ってゐるもの、又は、日本で最も下賤な者共として軽蔑されてゐるものの七種類」と紹介されている。さらに当時の職業図鑑「人倫訓蒙図彙(1690)」でも「物もらいに種なきとはいへども、小弓引、編木摺はわきて下品の一属なり(物もらいに種類はないと言っても、胡弓弾き、ささら擦りは分けても下品の一属である)」と紹介されており、17世紀ささら説経師が西洋からも国内からも乞食の中でも最下層に見下されたのは間違いないだろう。

そのささら説経師は、しかし現代の軽犯罪法1条第22号からみれば「こじき」には当たらない。説経師は朗読劇を後払いで提供し、自由に寄り集まった聴衆は了解してその対価を支払っている。同じく17世紀の欧州で人気を博したシェイクスピア戯曲にも劣らず、説経節は日本の伝統文化のひとつとして、そのよく練られたストーリー展開と豊かな心情描写によって、今なお人々を魅了し続けている。消えていく時代の流行物は数多いが、そのなかで次代に残るものは芸術と呼ばれる。

この史料によって近代史研究の深化に寄与した点がいくつかある。まずこれまで史料の少なかった静岡県東部で唯一公文書に古キリシタン殉教者の名が発見された。また室木弥太郎氏が調査していた、近江蝉丸宮から最も離れたと思われた駿河部落より、さらに東の伊豆までささら説経師一族が土着していた事が判明した。またこれまで安野眞幸氏らによって説経の発展とキリシタンの発展との共通点が時代背景でしか言及されてこなかったが、ここで初めてキリシタン説経師が実在したことが明らかになった。檀家制度によって檀那寺が檀家たちから支援を要求するだけでなく、無償で被差別民を救い出した事例もまた資料性が高い。また姉崎正治氏が解釈した「能キ宗門」の意味は、幕府側からの視点で傑心を評価したと読むのがやはり自然であろう。

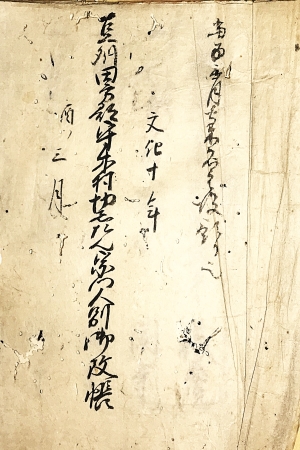

伊豆國代官江川太郎左衛門英暉がこの切支丹類族死失帳を作成した1690年には、もう久右衛門一族は皆絶えていた。もとよりこの覚えは、キリシタンとの子孫の動静を七世先まで監視する目的に供するものではなかった。「伊豆國の古切支丹は把握されたが一族はすでに途絶えた」という事実の報告のため、そして何より、これから先にまた宗門が出た時のための書式フォーマットとして残されたのだろう。果たして百年以上幕府の監視は続いていた事が『豆州(とうしゅう)田方郡守木村切志たん宗門人別御改帳』(文化十年1813)にも伝わる。同じ伊豆國田方郡守木村は久右衛門の村から二里ほど南にある別の村だが、もうキリシタン宗門はひとりも報告されなかった。久右衛門以降キリシタンは伊豆國で(公に)発見されなかったと言う意味だろうか。それらの記録が、伊豆の国市宗光寺の旧家矢田家の蔵の片隅に二十一世紀までひっそりと保管されていた。矢田家代々の家長たちがなぜこの小さな覚えを廃棄せずに、後世のためにそっと取り残していたのかは判らない。

屑石のように捨てられたキリシタンの名が伊豆の親石となった。

”女が自分の乳飲み子を忘れるだろうか。

自分の胎内の子を憐れまずにいられようか。

たとえ、女たちが忘れても私はあなたを忘れない。

見よ、私はあなたを手のひらに刻みつけた。” (イザヤ書49:14)

|

『豆州田方郡守木村切志たん宗門人別御改帳』文化十年(1813)

|